今回は、Imperial College London(インペリアルカレッジロンドン)のMasters(修士課程)で、Mathematics(数学)を履修している岡野くんにインタビューしました。岡野くんとはKing’s College London(キングスカレッジロンドン)のUndergraduate(学士課程)時代に、大学のJapan Society*で知り合い、今はフラットメイトとして一緒に生活しています。

大学時代、僕はLiberal Arts(リベラルアーツ)、いわゆるArts and Humanities(文系)の科目を履修していました。基本的に理系、特に数学には昔から苦手意識があり、岡野くんは自分とは全く違う世界にいる印象を持っていました。しかし、今回インタビューをして実際にどんなことを学び、何を感じているのかを詳しく聞けたことで、数学の実態が少し分かったような気がします。数学をイギリスで勉強することに興味がある方や僕のように文系だけど、数学の魅力を感じてみたい方にとって、この記事が学びの様子を知るきっかけになれば幸いです。

*Japan Society=ソサエティは日本の大学でいうサークルのようなもので、Japan Societyは日本人や日本の文化に興味がある人が交流するコミュニティ

「数学」という分野

Q:最初に、大学時代、何学部に所属していたか、今は大学院で何を勉強しているか教えてください。

僕はKing’s College LondonでNatural, Mathematical & Engineering Science(自然科学、数学、工学数学)という学部で勉強していました。去年キングスカレッジロンドンを卒業して、今はImperial College LondonのMastersでPure Mathematics(純粋数学)を専攻しています。Pure Mathematicsっていうのは、数学的な構造や法則そのものを探究する分野です。実社会での応用を目的とするのではなく、定義、命題、証明を追究する、いわば数学そのものを考えるための学問です。大学院はより難しい大学でチャレンジして、そこからPhD(博士号)の取得にも繋がりやすそうだと思い、別の大学でMastersをすることにしました。

Q:大学時代はどのようなことを勉強していましたか?

数学の理論的な部分を中心に、定義や証明、そこから導かれる定理を深く追究していました。King’sは特にGeometry(幾何学 – 図形や空間の性質について研究する数学の分野)に力を入れている大学で、Topology(位相幾何学 – 形の“つながり”や“連続性”に注目する数学)について詳しく学べたことはすごくアドバンテージになったなと思っています。

授業と研究内容

Q:Mathematicsの授業スタイルってどのような感じなんですか?

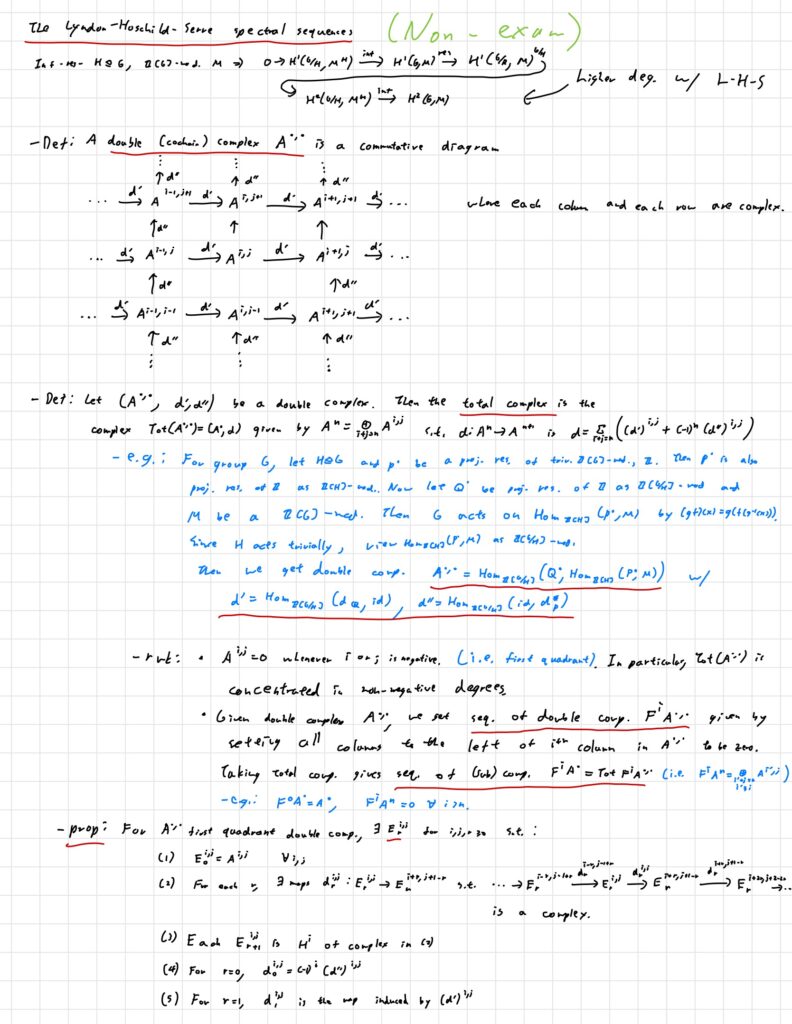

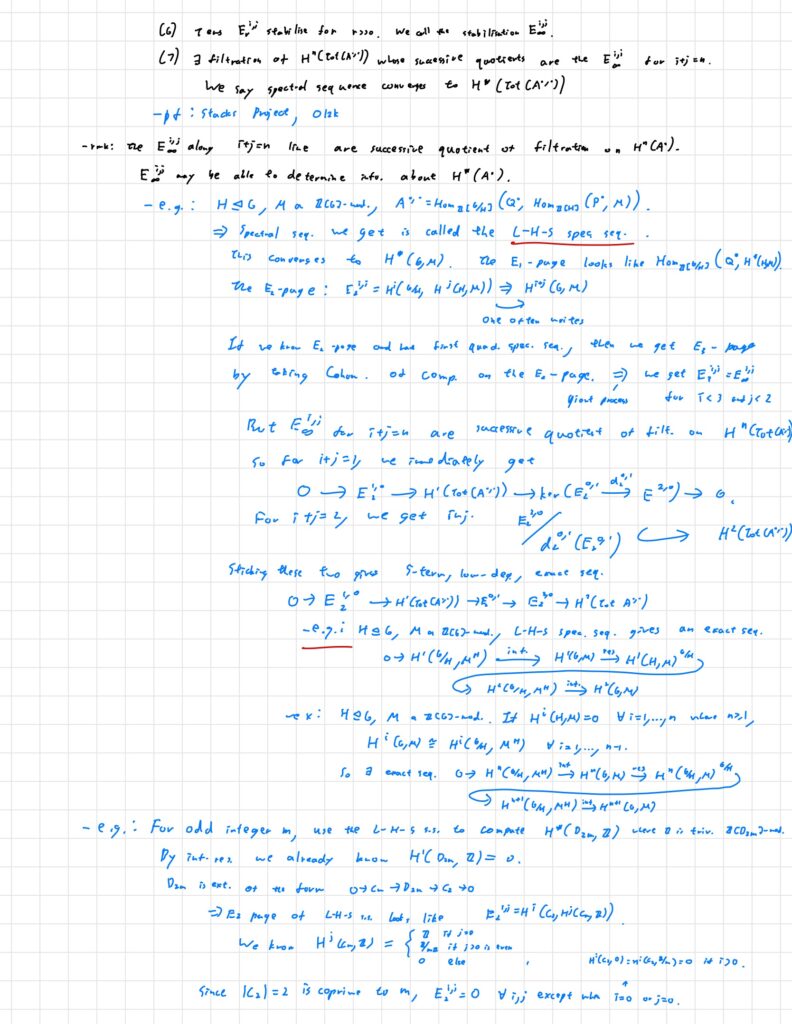

学部ではLecture(レクチャー – 講義)が中心で、先生が教科書をもとに進めていくスタイルです。加えて、Seminar(セミナー)形式の実践的な授業もあり、そこではPhD(博士課程)の学生と一緒に問題を解きます。特に試験対策になるような応用的な演習が多かったです。

Q:文系の場合、大学のFinal Grade(最終成績)はExam(試験)やCourse work(宿題)、プレゼンテーションだったり色々な課題で測られますが、Mathsの成績採点ってどんな感じなんですか?

えーとExamが成績の100%です!辛いです笑。もっと応用的な分野だったら、成績の40%ぐらいをCourse work*が占める場合もあるけど、基本的にはExamが中心ですね。キングスで勉強していた時、最終年には「King’s Project」と呼ばれる研究プロジェクトがありました。自分で設定したテーマを研究する、小論文のようなものです。

*Course work=コースワーク – 宿題のようなもの

Q:Mathsのプロジェクトってどんなものを研究するんですか?

大学で僕はWaring’s Problem(ウェアリングの問題)を研究しました。1770年にイギリスの数学者のEdward Waring(エドワード・ウェアリング)という人が提唱して、実際に解かれるまで130年ぐらいかかった問題です。

Q:… ?

一言で言うと、whether every natural number can be expressed as a sum of a fixed number of kth powers of natural numbers, for any integer k≥2. (「すべての自然数は、k乗の数(平方数、立方数、4乗数…)の和で表せるのか?」)という問題です。

Q:はい…?

この世の中の自然数って、実は4つ以内の平方数で表せるんです。何かランダムな数字を言ってみて?

Q:39!

39は36(6²)+1(1²)+1(1²)+1(1²)で表せます。

じゃあこれが3乗(立方数)になった場合は、どうなるか?

27(33)+8(23)+1+1+1+1で表せる。立方数になると7つ以内で表せます。

じゃあこれ以降は?k乗の数が増えていくとどうなるのか?最大で何個まで足せば、必ずどんな自然数をもk乗の数の合計で表せるようになるのか?そういうことを求める問題です。

Q:なるほど!わかりやすい。これだった自分が中学の数学で勉強したこととかを使ってでもできそう。

そう!特にNumber Theory(数論)の分野って、一見意味がわからないようなことをやっているように思えても、中学や高校で学んだ数学をより高等な技術で再構築している感じなんです。

数学に魅了され

Q:数学に興味を持ったきっかけって何だったんですか?

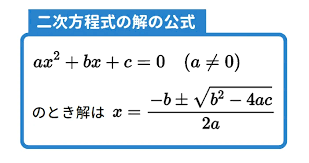

Quadratic Formula(2次方程式の解の公式)って覚えてる?

Q:こういうやつですよね。

そう。これがなぜそうなるのか、中学校の時に自分で導き出せたことがあったことがきっかけです。(https://sugaku.fun/quadratic-equation5/)

母親が運転する車に乗っている時、ふと自分で証明できました。

Q:すげー!

高校に入ってからも数学の大会に出る機会があって、そこから数学の分野にのめり込んでいった感じです。純粋に数学の問題を解く、証明するのが楽しいっていうのがMathsを追究していきたいと思った大きな理由でした。

イギリスの大学で数学を学ぶ意義

Q:大学でMathematicsを勉強することを決めた上で、なぜイギリスの大学を選んだのですか?イギリスの大学で数学を勉強するメリットってなんだと思いますか?

そもそも自分は国外に出て、英語で勉強したいという思いがまずあったからイギリスを選びました。イギリスだとどの大学にも世界的に有名な教授がいたりします。例えばUniversity of Oxford(オックスフォード大学)にはFermat’s Last Theorem(フェルマーの最終定理)を証明したAndrew Wiles(アンドリュー・ワイルズ)教授などのレジェンド級の教授達が在籍しています。

Q:聞いたことある定理!解かれるまでに300年ぐらいかかった問題ですよね。なるほど。先生で大学を選ぶっていうこともあるんですね。文系の学生が大学を決める時にはない感覚かもしれないです。

うーん。自分の興味のある分野を把握して、そこの有名な教授で志望校を決めるみたいなこともあるけど、注意点はあります。先生って色々な大学を転々とするので、自分が入った時とか最終学年とかになって、気になっている先生が大学からいなくなっている場合もあるのでリスキーかもしれない。そこは気をつけないといけないと思います。

数学を学んで感じたこと

Q:今、大学院に上がってMathsを続けて勉強していて、大学から変わったなと感じる部分はありますか?

単純に内容量やレベルが上がったのはあります。他にも前提知識みたいなものが増えて、授業スピードが上がるので、勉強は大変になりましたね。

Q:同じ学問をKing’s College LondonとImperial College Londonの2校で勉強している中で、大学間でのMathsの授業スタイル・教え方の違いなどは感じましたか?

Imperial College Londonの方がより先生がストイックな気がします。短時間の授業で色々なことをカバーするので、スピードがとにかく速い。一方、キングスの先生は優しくて、ゆっくり丁寧に教えてくれたかな。他にもインペリだと、授業以外で数学に触れられる時間がキングスよりも多いです。他の大学との交流会があって、University of Warwick(ウォーリック大学)とお互いに研究内容を発表し合うイベントもありました。

Q:イギリスでの学びを通して、自分の中の価値観や姿勢が変わったと感じる部分はありますか?

はい。特に「考えること」に対する姿勢が変わりました。やはり数学って「どう考えるか」「なぜそう考えたのか」というプロセス自体が凄く重視されます。学びを通じて、僕自身も単に答えを求めるのではなく、「問いを立てること」「考え続けること」の重要性に気づくきっかけになりました。同じ志を持った仲間が周りにいると、それだけでモチベーションが上がるし、日々の学習の刺激にもなります。教授のレベルも驚異的だったりします。すごい人は本当にありえないレベルです。どんな質問にも即座に正確に返してくれるんです。そういった本当に頭のいい人たちの中で学べるのは貴重な体験です。多文化環境の中で数学を学ぶことで、様々な価値観に触れ、自分の考え方も広がったなって感じます。

数学を学ぶ上で必要な特質

Q:数学を学ぶことに向いているのはどんな人だと思いますか?

僕は大きく分けて3タイプいると思います。一つ目は数学が好きな人。特に証明や定義、ロジカルな部分に面白みを感じる人。二つ目は数学が得意な人。これは他の分野に特に興味がないけれど、数学の力を何かに応用したいと思っている人です。僕が勉強した分野はPure Mathematics(純粋数学)でしたが、Mathsには他にもBiomathematics*やApplied Mathematics**みたいに色々な分野があります。Mathematicsは大学1年目で、他のNatural Science(自然科学)の分野で習う数学の内容を全部カバーしてくれたりするので、大学後のキャリアに繋げることもできたりします。そもそも論理を組み立てる力っていうのも養うことができますしね。で、最後は暇な人。

*Biomathematics=生物数学 – 生物学的現象を数理モデルや数式を用いて解析・予測する分野

**Applied Mathematics=応用数学 – 現実世界の問題を数学的に定式化し、解決に導くことを目的とする分野

Q:笑笑

いや、でも本当に。究極的には、数学って紙と鉛筆と自分の頭だけで無限に楽しめる「最強の暇つぶし」なんです。広大なラボや膨大な量の本もいらないからコストがかからない。でも、その中でフェルマーの最終定理みたいな300年かけても解けない問題がまだ存在したり、Millennium Prize Problems(ミレニアム懸賞問題)という一つの問題に100万ドルの懸賞金がかけられていたりする世界なので、自分で考えて問題に挑戦すること自体が面白いっていうのはありますね。

Q:一緒に暮らしていて気づいたけど、すごい長い時間をかけて宿題とかやってるよね。1ヶ月間ぐらいあった試験期間とかは本当に大変そうなのが伝わってきました。

Mathsに興味ある人って、忍耐力が本当に必要だと思います。僕は一問解くのに3日ぐらいかかったこともあります。逆にそれぐらいかけて、解けなかったこともあります。問題を解いていくというプロセスを根気よくやっていかないと、数学が嫌いになることもあると思います。これだけ忍耐力が必要なのに試験になると、タイムリミットがある中で問題を解かないといけなくなるから、本当に試験が嫌いです。

Q:でも中学で初めて興味を持って、大学を経て大学院でも続けて勉強しているってことは本当にMathsに興味があるってことなんですね。

うん。ただ、試験はゴミです笑笑

Q:じゃあ最後に、好きな数字はなんですか?

2かな。まず2は最小の素数であること。2によって線分が成り立つこともあるし、自乗っていうのもすごく使いやすいのもある。んー、でもCharacteristics of field 2(標数2の体)の時はクソめんどくさいんだよな。でも、結局2なんだよな。

Q:やっぱりよくわかんないわ数学笑笑

文系の僕にとって、数学はずっと“遠い世界”でした。しかし、岡野くんとのインタビューを通じて、その世界が少しだけ近づいた気がします。

「深く考える」「論理を積み重ねる」「わかるまで粘る」。それらは数学に限らず、あらゆる学問や人生にも通じる価値かもしれません。

/fit-in/1440x9999999/prod01/channel_3/media/images/banner-left-block-3000X1200/210507_iris-ioana_roatis_mathematics_025.jpg)