はじめまして、Ayanoです。2024年9月からKing’s College London(KCL)にて政治学のファウンデーションコースに1年間通いました。2025年9月から同大学PPE(Philosophy, Politics and Economics/哲学・政治学・経済学)という学部課程に進学する予定です。

海外進学のきっかけ

幼少期~中学: 海外との関わりは特になく

私は幼少期から特別海外に興味があったわけでも、英語に力を入れていたわけでもありませんでした。海外進学する人たちに比べると、実際に海外に興味を持ったのは遅かったと思います。

留学に興味を持った最初のきっかけは、中学生の頃に両親との会話から「日本の大学はあまり学問に集中できる環境ではない」という漠然とした印象を持ったことです。それなら「卒業が大変とも言われる海外の大学で学びたい」と思うようになりました。

しかし当時、英語は中学校の授業で触れる程度で、実力不足を感じたうえ、3年以上後の大学受験のイメージがわきませんでした。

中2の終わりにコロナ禍が始まり、予定していた初めての短期留学が中止になってしまいました。そのため、中学生の頃は何か留学に関するものに特別取り組んだりはしませんでした。

初の留学: 高校の半年間をカナダで過ごし

その後、高校では短期・長期の留学プログラムが豊富な学校へ通いました。実際に留学を経験した先輩の話を聞く中で、私も留学に挑戦したいという思いが強くなり、半年間のカナダ留学を決意しました。

カナダを選んだ理由は、元々カナダの大学教育システムに興味があったこと、治安の良さ、そして何より通っていた高校がカナダ留学に一番力を入れていたことが関係しています。

実際に半年間留学する中で、多くのことを経験しました。学校の授業スタイルは日本に比べてディスカッションが多く、当初は緊張してなかなか発言できませんでしたが、少しずつ慣れていきました。

また、1つの正しい答えが求められるのではなく、明確な答えがないテーマについて意見を言うのが新鮮に感じられました。学校の友達や、同じホームステイ先に滞在していた留学生のハウスメイトとの交流を通して、日本以外の国やその文化について知ることができたのも楽しかったです。

私はこの留学で初めて地元を離れて新しい土地に行きました。カナダで暮らしながら、新しいことを経験したり、人との出会いを通じて、「こういう生き方もあるんだ」と気づくことができました。そうした体験から、人生をどう歩むかについて新しいアイディアをもらったように感じます。

そして「自分は将来何をしたいのか」「どういうふうになりたいのか」を真剣に考えるようになりました。日常の小さなことにも新鮮さを感じ、今まで当たり前だと思っていた価値観や考え方を見直すきっかけになったと思います。

イギリス大学進学が現実味に

留学が終わる頃には、半年前の自分とは大きく違うことを実感していました。英語力が海外進学のレベルに追いついてきたこと、実際に海外で生活してみたことで経験値がついたこと、そして私自身が「もっと海外で挑戦したい」という思いが強くなったことから、高2の終わりに帰国した頃には海外大学受験を決意しました。

当初は入学後に専攻を決める北米の大学に興味がありました。しかし、高校での留学をきっかけに、学びたいことが決まったこともあり、専攻に関することだけを学べるイギリスを選びました。イギリスには名門大学が多く、治安も比較的良いので、今になって振り返るとイギリスを選んでよかったなと思います。

【キングスカレッジロンドン】大学合格までの道のり

イギリスの大学選び

イギリスへの大学進学を決めた後は、志望校選びに取りかかりました。高3の時に、母とイギリスへ大学見学をしに行きました。その際に肌で感じたロンドンという街が気に入り、そこに住みたいと強く思い、ロンドンの大学を第一志望にしました。

周りに海外進学を目指す人はいなかったため、情報収集が特に大変でした。Personal Statement(志望動機書)の書き方から志望校の選び方など、わからないことが多く手探りでした。また、通っていた高校から海外進学が珍しかったため、出願に必要な推薦書などの書類発行にも時間がかかり、不安な時期もありました。

普通の高校から海外進学は大変なことも多かったですが、結果としてKing’s College Londonのファウンデーションコースへ合格することができ、今にいたります。

キングスカレッジロンドンのファウンデーションコース

KCLのファウンデーションコースから同大学の学部課程に進学するには、基本的にこのファウンデーションでの成績を元に決められます。進学できる学部課程も、ファウンデーションで何を勉強するかで変わってきます。

KCLのファウンデーションコースは分野ごとに大まかに分かれています。例えば、文系のファウンデーションであれば人文系のものと、私が通った政治学の2つあります。他にもビジネス系のものや、工学、物理学、コンピューターサイエンスなど、理系はかなり細かく分けられています。

それぞれの分野のファウンデーションから進学できる複数の学部課程があらかじめ定められており、その中から進学希望を提出します。ファンデーションで学んだことに合った学部のコースを選び、進学に必要な成績要件さえ満たしていれば、無条件で希望の学部課程へ進学できる仕組みです。

例えば、私が通った政治学のファンデーションからは、私が進学するPPEのほか、法学部や国際関係学、国際開発学、戦争学部などへ進学することができます。

実際にイギリスの大学で1年過ごしてみて

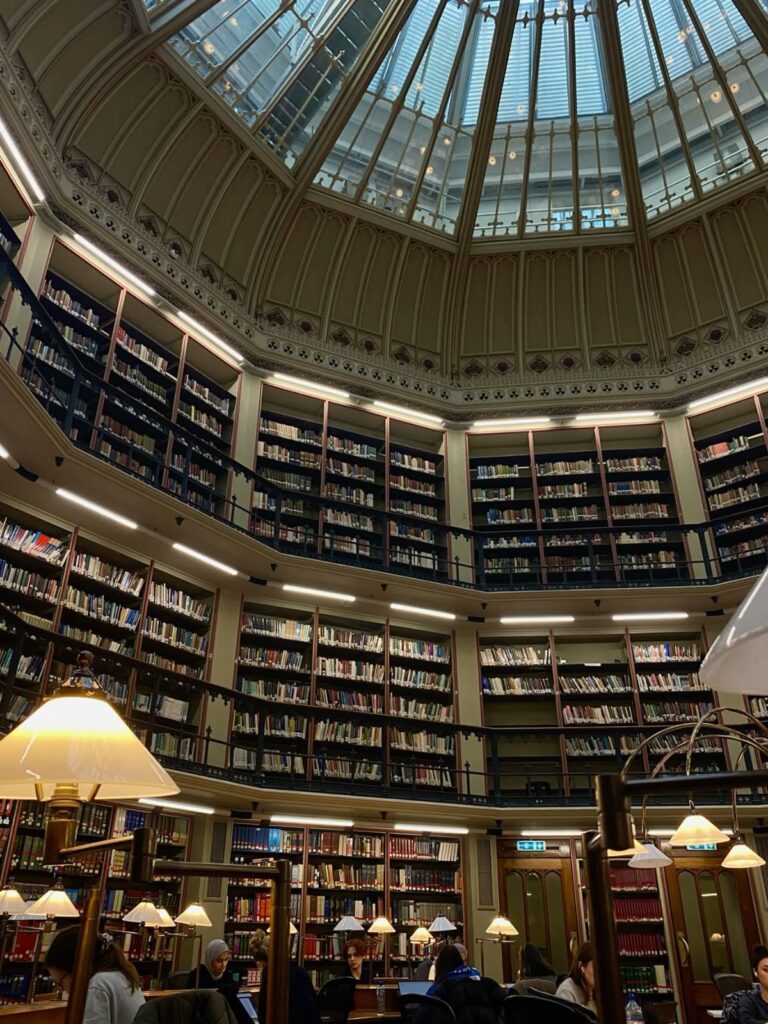

私は2024年9月から2025年6月まで、ファウンデーションコースを履修しました。ファウンデーションコースの学生は学部生と隔たりなく、同じようにキャンパスにある教室や設備を使って授業を受けていました。次年度からの学部課程に向けて大学での勉強や生活に慣れることができ、留学生としてはとても良かったと感じています。それまで書いたことのないアカデミックなエッセイの書き方もこの1年で学びました。

この1年を終えて感じているのは、「イギリスの大学を選んだ私の決断は間違いなかった」ということです。「勉強に集中できる海外の大学で学びたい」という当初のきっかけを十分に叶えられたからです。

日本の大学ももちろん勉強は大変だと思いますが、イギリス含め海外の大学では学ぶことに対して貪欲になれる環境があります。その学問への意欲をサポートできる大学施設や教授、切磋琢磨しあえるコースの仲間に恵まれ、とても充実した1年を過ごすことができました。学ぶことがこんなにも楽しいと思えたのは人生で初めてですし、貴重な経験をさせてくれている両親には感謝でいっぱいです。

PPE(哲学・政治学・経済学)の面白さ

PPE(Philosophy, Politics and Economics)とはイギリスの大学によくある学部課程で、哲学・政治学・経済学の3つの学問を学べるのが特徴です。3つの学問を学べることから、社会の課題を多面的に捉え解決しようとするスキルが身につくことに惹かれました。自分は比較的飽き性なので、1つの学問だけに集中しないPPEに興味を持ちました。また、キャリアにも応用しやすいこともPPEを選んだ理由の一つです。

ファウンデーションコースではPPEの中の政治学のみを学びました。哲学と経済学にはまだ触れていませんが、それでもPPEの面白さを想像できます。政治学を学ぶ中で、世の中の出来事や課題はほぼ必ず多面的であると感じました。

例えばイギリスのEU離脱の理由には、EU法の拘束から脱して法律・政策を自国で決定したいという主権回復(政治)、イギリス人としてのアイデンティティを重視するナショナリズム(哲学・価値観)、EUへの拠出金や貿易規制といった経済的要因(経済学)が複雑に絡み合っていました。

こうした学びから、政治を単独で理解するだけでは不十分であり、哲学的な価値観や経済的背景など、多面的に物事を分析することの面白さを感じました。これら3分野を体系的に学べるPPEは、現代社会の課題をより深く理解し、解決策を探るための最適な学問だと考えています。

海外経験がなくてもファウンデーションコースが自信に

私は高校で留学するまでは、海外や英語といったものに縁のないバックグラウンドでした。

海外での本格的な学びについていくことができるかが不安でした。その中でファウンデーションコースが必要だというイギリスのシステムは留学生として良かったなと感じます。学問的なベースだけでなく、エッセイやプレゼンといった実践的なスキルを学べたのが良かったですし、これからの私の学部課程においての基礎になると思います。

海外経験がなくても、環境が人を成長させてくれると私は感じています。

最後まで読んでくださりありがとうございました。皆さんの挑戦を応援しています!